專注食堂承包/科(kē)學管理/注重安全/互惠共贏

新聞(wén)來源(yuán):北京(jīng)京朝軒餐飲管理有限公(gōng)司

前些天媒(méi)體登出新聞,暑熱中的京城夏夜,是屬於深夜食堂(táng)的“高光時(shí)段”,一些著名(míng)的(de)餐飲商(shāng)家(jiā)全麵升級夜宵場景,推出夜宵(xiāo)產品。作為餐(cān)飲業的延伸營業時段,老北京很(hěn)早(zǎo)就出現了“深夜食堂”,至少在清代就有。也(yě)正因(yīn)為如(rú)此,“深夜(yè)食(shí)堂”和(hé)人(rén)們的生活(huó)息息相關,也就成為影視劇的場景之一。電視劇《深夜食堂》由黃磊主演,在北京衛視上播放過,電影《深(shēn)夜食堂》的主演則是梁家輝。

“都一處”有據可查

所謂“深(shēn)夜食堂”,無非指那些在夜深之後還在營業的飯館、茶館、酒館。現今北京城裏的一些“深夜(yè)食堂”,除賣些小吃、快餐、酒水和咖啡外,經營內容並不多,但在老北京則內容豐富得多。

有據可查的當屬前(qián)門(mén)大街(jiē)的“都一處”了。都一處有乾隆造訪的傳說故事,可(kě)姑妄聽之,但是它並非是飯館、飯鋪,當年不過是個酒館。據《北京傳統(tǒng)文化便覽》載,都一處原稱李記酒店,創辦人姓李,山(shān)西人,初來北京(jīng)時在“碎葫蘆”酒店學徒(tú),出師後(hòu)開了這家酒店,據考是乾隆三年(nián)(1738年)。都一處當初隻賣些馬連肉、炸三角等下酒菜,名氣不大。開了十幾年後,因有了乾隆(lóng)大年三十在此飲過(guò)酒的傳說故事,以訛傳訛,方漸漸興盛起來,但它依然(rán)是個酒館,沒有燒麥之類售賣,賣(mài)燒麥(mài)可能是(shì)清末(mò)民初之後(hòu)。清朝《都門匯(huì)纂》中,有都一處為題的竹枝詞:“京都一處共傳呼,休問(wèn)名傳實(shí)有無。細品甕頭春酒味,自堪壓倒碎壺盧”即(jí)是(shì)寫照。但都一(yī)處能在夜深之後還開門營業,顯然是真正意義的“深夜食堂”了。

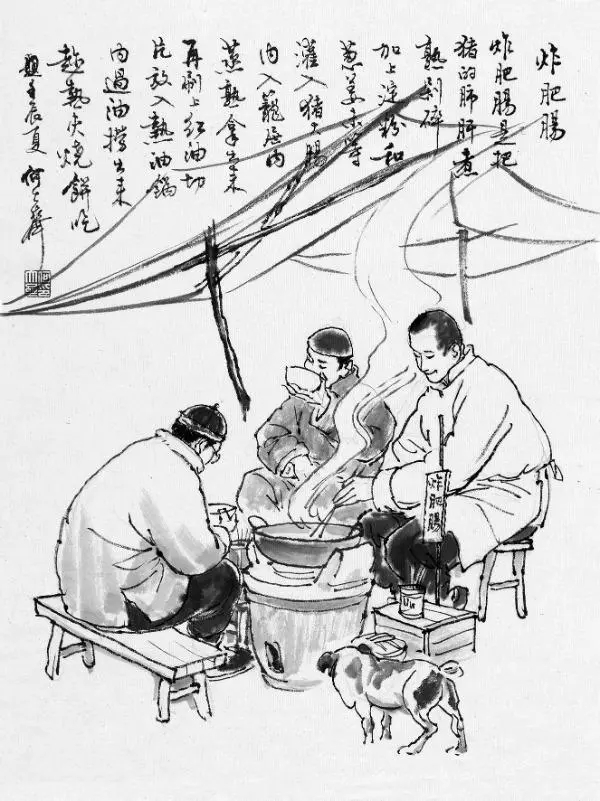

燒酒攤 繪圖:何大(dà)齊

遙想(xiǎng)當年,繁華熱鬧(nào)了一天的前門大街,夜深後家家戶戶熄(xī)燈,街上一片漆(qī)黑,唯有這小小的李家酒(jiǔ)店亮著燈(dēng),從窗外(wài)照到街(jiē)上,屋內溫暖如春,燈火、爐火融(róng)為一體,給人(rén)以溫馨(xīn),對遠行在外的旅人,無論他(tā)身份如何,這燈光是有吸引力的,進到店來小酒一壺(hú)獨飲自酌,是(shì)何等的逍遙自在,這種“深夜食堂”的(de)意境是今天的人(rén)們難以體(tǐ)會的。

在舊(jiù)京(jīng),除都一處這樣的“深夜食(shí)堂”外,還真有名副其實的(de)“深夜(yè)食堂”,它不僅賣酒,也賣飯菜。民俗學(xué)者金受申在《口福老北京》中所記述的“雞鳴館”便是一例。雞鳴館是別名,店名大概是某某居或某某(mǒu)軒,在安定(dìng)門外,以“油炸炒麵片”出名。地理位置(zhì)在外館斜街附近,“因外(wài)館(guǎn)密(mì)邇,出口(kǒu)(出(chū)張家口)客商(shāng),皆在(zài)此收晚,打坐地尖,夜不封灶,通宵營業,那口外豬車、客商貨(huò)車來京,無論日夜,皆(jiē)到此齊集,日出上飯座(zuò)時,已做過若幹起營業,所以稱‘雞鳴館’。”

外館地區在清代及民國之初的(de)兩百(bǎi)多年(nián)內“外館最富,街道房屋極其講究”。據《北京經濟史(shǐ)資料》所雲,在1919年(nián)時統(tǒng)計(jì),外館地區“雜(zá)貨行商會”成(chéng)員就(jiù)有149家,像(xiàng)飯鋪、大(dà)車店、旅店等尚未統計在內,足見(jiàn)當年此地係城北繁華之地。雞鳴館“除招待來往客(kè)商外,北京差(chà)弁、富戶癮士,多在此夜飲”。各色人等在深夜來(lái)到雞(jī)鳴館,熱熱鬧鬧,不少還是常客,彼此很熟悉,像親朋好(hǎo)友一樣聊天,呼酒談(tán)往,充滿人間至味。稱雞鳴館(guǎn)是“深夜食堂”並不為(wéi)過。

受(shòu)都一處、雞鳴館(guǎn)一類(lèi)“深夜食堂”影響,前門大街、大柵欄、西觀音寺街等(děng)地,在(zài)清末民初“夜市”油然而生,夜市(shì)中自然少不了“深夜食堂”,這些地(dì)方(fāng)居然還出現了晝夜營業的西餐館和酒館、茶社。清代《竹枝詞》中就(jiù)有“高(gāo)樓(lóu)一帶酒簾挑,筍雞肥豬須(xū)現燒。日(rì)下繁華推肉市,果然夜夜是元宵。”的描述,從側麵反映了當年的熱鬧。

小吃攤流動(dòng)營業

都一(yī)處、雞鳴館屬於“堂食”,人們坐在店裏消遣消費,而京城走街串巷(xiàng)或擺攤設點的(de)小買賣也有(yǒu)“深夜食堂”的(de)功能,而且京味兒最濃。操此業的小販,一年四季,從早晨到深夜都靠吆喝叫賣自己的貨,其中以吃食為多,故而是“深(shēn)夜食堂”的另(lìng)一種表現形式。

北京的冬季漫長(zhǎng),晝短夜長,走(zǒu)街串(chuàn)巷的(de)小販們會在寒冷的冬夜把一些小食品(pǐn)送到(dào)家,其中賣“半空(kōng)兒”就是一例。從農曆(lì)十一月開始,賣(mài)“半空兒”就出現(xiàn)了。他們多在晚間叫(jiào)賣,一直持(chí)續到後半夜。“半空兒”是那些癟花生,這(zhè)樣的炒花(huā)生也就吃其泥土香氣味。京(jīng)城熬夜晚睡的人(rén)喜歡買上一包,又解悶又津津(jīn)有味兒。在北風怒(nù)號、冰雪(xuě)打窗的(de)冬夜裏,深深的小胡同裏,伴(bàn)著北風飄(piāo)過來叫賣“半空(kōng)兒多給哎”的聲音,此生活充滿生(shēng)機。

賣水蘿卜的也值得懷念,賣水(shuǐ)蘿卜的小販往往被“照顧主兒”叫(jiào)到(dào)小院的門口或過道上,當人們挑了(le)不糠不辣的紅心蘿卜後,小販會幫你從蘿卜頂部削皮,皮寬約一寸多,不薄不厚,近根處不切斷,一片片的皮筆直地連著蘿卜底部。蘿卜心縱橫劈成十六或十二條,條條挺立在(zài)內,外邊未切(qiē)斷的皮(pí)合攏來,完全把蘿卜心包裹嚴密(mì),猶如盛開的荷(hé)花,幾乎成了藝術品,讓人不舍得下嘴。在(zài)嚴寒的冬夜,深巷(xiàng)之中,萬籟俱寂,遠遠聽到一聲“蘿卜賽(sài)梨喲,辣了換啊”的叫賣,季節的感受極深。

台灣作家林海音對老北京賣水蘿卜者記憶猶新:“正(zhèng)是北平的初冬,圍爐夜話,窗外也許下著鵝毛大雪。買一個賽梨的蘿卜來消(xiāo)夜,‘心裏美’是一種綠皮紅瓤的,清脆可口……”另(lìng)一女作家小民,在(zài)《故都鄉情》中,也對水蘿(luó)卜鍾愛有加:“冬天上市的有紅皮蘿卜及蘋(píng)果(guǒ)綠的蘿卜。綠皮蘿卜肉呈(chéng)桃紅色,愈(yù)到心處愈紅,故叫‘心裏美’。心裏美的名(míng)字雅麗,吃到嘴裏(lǐ),脆、嫩、甜、汁水多,味道確實很美。”心裏美的水蘿卜是“深(shēn)夜食(shí)堂”的一(yī)道大菜啊!

京城昔(xī)日(rì)晚間叫賣的食品,論特色應該是硬(yìng)麵餑餑了。按季劍青編著的《北平味兒》記載,硬麵餑(bō)餑(bō)“製售者皆為外鄉僑(qiáo)居北(běi)平之(zhī)人。每日在‘鍋夥’中製就,分至各種售賣,或置擔挑於通衢,或荷筐沿街喚賣,向於傍晚(wǎn)開始,午前絕未有售者,蓋純(chún)為昔年都人夜生活及兒童點心。”“在北平,每當夜深人靜的時候,往往有一種(zhǒng)淒涼(liáng)而深(shēn)長的吆喝擾人清夢。那便是硬麵餑餑的小販的叫賣聲。”

硬麵餑餑是(shì)硬麵(miàn)火(huǒ)燒,又幹又硬,老北京人喜歡買來夜裏充饑,或(huò)給兒童磨牙解餓,味道不是太好,但價廉,故很受平民階層喜歡。硬麵餑餑雖然算不上上乘食品,但獨特(tè)的(de)叫賣販更吸引人。叫賣者多為老人,他們嗓子沙啞,且又氣短(duǎn),“聲音淒楚而長,每寒宵夢回之際(jì),往往聞之,使人感傷不盡。”一些遠離故土(tǔ)遠走他鄉的“老北京”都對(duì)胡同裏硬(yìng)麵餑餑的叫(jiào)賣有深刻印象(xiàng)。陳鴻(hóng)年在《故都風物》中,還回憶起“大家快睡了(le),屋子裏的火也有點兒去了,外麵的風,仍不稍住,在鑽被(bèi)窩兒之前,還有位吆喝著來了(le):‘硬麵餑餑!’”很是有趣。在《燕都小食品雜詠》中,還留(liú)下了“餑餑沿街巧運腔,餘音嘹亮透(tòu)燈窗。居然硬麵傳清夜,驚破鴛鴦夢一雙”的竹枝詞吟詠硬麵餑餑。

學者鄧雲鄉曾回憶年輕時在北京的生活,他寫了(le)一首詩:“一首老人的歌,把冰涼的被窩(wō)穿破,緩緩地來到(dào)我枕旁,像母親的手撫摸我進入夢(mèng)鄉”,他說的“正是北京(jīng)舊胡同中深夜賣硬麵餑餑的(de)市聲”。並說:“盡管我很少買硬麵餑餑吃,卻對它(tā)懷著深厚的感情。”

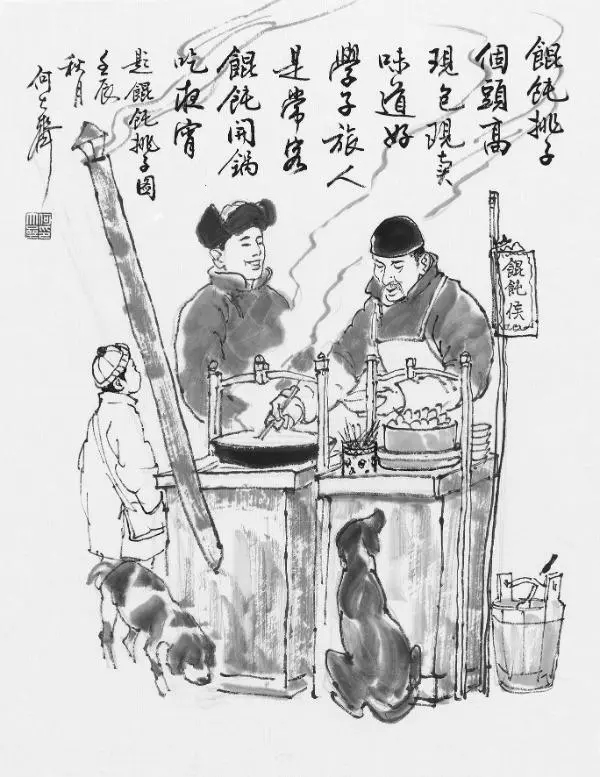

餛飩隻在晚上賣

北京人沒有“宵夜”之說,但有“夜宵”,昔(xī)日街上賣夜宵的攤兒和串(chuàn)胡同的夜宵擔子是很多。老北京講規矩,夜宵不賣早點吃食,分工很明(míng)確。那時夜宵主要經營餛飩,餛飩買賣分兩(liǎng)種,一(yī)是在街口擺(bǎi)攤(tān),一是走街串巷遊動。餛飩擔子頗有趣,一頭是放餛飩皮和餡的小櫃子,另一(yī)頭是煮餛飩(tún)的鍋(guō)和小(xiǎo)火爐。為標榜貨真價實,往往現包現賣,顧客可以看(kàn)著他們(men)操作,一目了然。擺攤賣餛飩的鍋要(yào)大些,鍋裏煮著豬骨頭,骨頭旁還有(yǒu)一隻肥(féi)雞,美其名曰(yuē)“雞湯餛(hún)飩”。

餛飩侯 繪(huì)圖:何(hé)大齊

賣餛飩者往往在黃昏後才出現,一直賣到深夜。現今賣餛飩(tún)的都進了店裏,而且從早賣到晚,夜晚反而關門停止營業。現今的餛飩(tún)沒有多(duō)大變化(huà),但大多是清水,佐料中沒有了(le)蝦子、冬菜(cài)。梁實秋久居北京,他曾懷念北平的餛飩:“餛飩(tún)何處無之?北平挑擔(dān)賣餛(hún)飩的卻有它的特點。餛(hún)飩本身沒有什麽異樣,由筷子頭撥一點肉餡,往三角皮子上一抹就是一個餛飩。特殊的是那一(yī)鍋肉骨頭熬的湯(tāng)別(bié)有滋味,誰家裏也不會把那麽多的爛骨頭煮那麽久。”女作家小民在(zài)《故都鄉情》中說(shuō):“念念不忘(wàng)的北平餛飩,其實也沒什(shí)麽特別,說穿了,不過因為鄉情與鄉(xiāng)心。甚至那個餛飩挑子,在記憶裏,也是好得不得了。”簡單的餛(hún)飩和餛飩挑子成了她的(de)思鄉(xiāng)曲。

美食家唐魯孫在《說東道(dào)西》中,有“想起味美餛飩(tún)”一節,寫到他在(zài)北京讀書時學校(xiào)門口有(yǒu)一餛飩攤兒,每天傍晚就擺出來了,“賣餛飩的姓崔,戴著一副寬(kuān)邊眼(yǎn)鏡,說(shuō)話慢吞吞的,大家公送外號‘老夫子’。他的餛飩雖然是純肉餡兒,可是肌質膾膩,筋絡剔得(dé)幹幹淨淨。人家下餛飩的湯,是用豬骨頭、雞架子熬的,他用排骨肉、老母雞煨湯,所以他的餛飩特別好吃;餛飩吃膩了,讓他下幾個肉丸子(zǐ)更是滑香適口。北平下街餛飩挑子,我吃(chī)過不少,誰也沒有老崔的餛飩合(hé)口味。”許多年來,唐魯孫遠離故土北京(jīng),並成為著名美食(shí)家,品嚐過無數美味佳肴,但依然對老北京的(de)餛飩念念不忘,可能也是(shì)鄉情與(yǔ)鄉心。在嚴寒的冬夜,北風怒號,街頭的餛飩攤上的電石(乙炔)燈,在(zài)風中搖曳,向人們傳遞著溫暖,此情此景,是讓人陶醉的。

老北京深夜叫賣的(de)小商小販,除賣水蘿卜、硬麵餑餑和餛飩外,還有不少,但都可以列在流動的(de)“深(shēn)夜食堂”裏。北京的“深夜食堂”,無論以什麽形式出現,都顯現出鄉情(qíng)鄉心,是人們溫馨生活的一種表現!